「オーストラリアの大学に進みたいけど、本当に自分にできるのかな?」

そのように悩んでいるあなたに、読んでもらいたい。

ノリと勢いでオーストラリアの大学に進学をすることを決めたが、本当にやっていけるのか、ものすごく不安でした。

そんな私が、メルボルンでの四年間にわたる大学生活を無事に駆け抜けた今、「意外となんとかなる」と伝えたいという想いで書いています。

この記事では、オーストラリア留学を考えているあなたへ、私のリアルな体験とアドバイスをまとめました。

これを読めば、漠然とした不安はなくなり、きっと少しは不安が和らぐはずです。

少し長い記事ですが、私の四年間の経験をぎゅっと詰め込みました。

ぜひ最後まで読んでいただき、少しでも海外大学進学の後押しができると嬉しいです。

オーストラリア留学のきっかけ

まずは初めに、改めて私の自己紹介をさせてください。

私は、2019年に三重県の高校を卒業し、日本の大学には進学をせず、オーストラリアの大学に進学しました。ちゃんと計画的に海外大学進学を目指して準備をしていることとは真逆の、「楽しそう!」「何とかなるだろう!」といった半分思いつきでオーストラリアの大学に進学しました。

これだけでは、読んでくださっているみなさんは完全に??だと思いますので、もう少し詳しく経緯を。

高校3年生の12月まで、私は海外進学という選択肢をほとんど意識したことがありませんでした。

幼い頃から祖父に憧れて医師を志しており、日本国内の大学に進学して医師になること以外の選択肢はあまり考えたこともないくらい、一直線に医師になることを目指していました。

しかし、高校に入学し、中学と変わらず吹奏楽の活動に大半の時間を割き、勉強は二の次にしていたところ、思うように成績が伸びず、浪人せずにストレートで医学部進学は到底難しいことが徐々にわかりました。それでも「医師になりたい」という夢を追いかけるために何浪かを覚悟して勉強を続けていましたが、高校3年生の冬休み、センター試験の直前になって「本当にこの道でいいのだろうか」と立ち止まり、我に帰りました。一旦、冷静になってしまうとそのままは突き進めない。目標を見失い、そこから勉強へのモチベーションも大きく落ち込みました。

この頃、勉強の合間にインターネットを眺めていた(サボっていた?)際、偶然「海外大学進学」という選択肢を見つけました。

漠然とハンガリーで日本の医師免許取得のための勉強ができるなどと本当かわからない情報を見たことはあったものの、大学進学のために日本を飛び出すことはこれまであまり考えたことのない道だったため興味を惹かれ、センター試験の勉強と並行しながら「海外の大学に行くには何が必要か」「どの国が良いのか」などを調べ始めました。

さらに、この偶然の検索結果が医学部にこだわるべきかどうかも見直すきっかけとなりました。

留学先については、英語圏であることを最優先条件に考え、イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドを中心に情報収集を進めました。

特にイギリスには幼少期に滞在していた経験があったため、当初はイギリスの大学進学も選択肢にありましたが、当時Brexitによる社会情勢の変化もあり、他の国も検討すべきだと感じました。

両親にはすぐには相談していませんでしたが、思い切って「海外の大学に行きたい」と伝えたところ、意外にもすぐに賛成してもらえました。

後から聞いたところ、そこまで医師になって欲しいとは思っていなく、家族全員でイギリスに二年間ほど住んでいたこともあり、海外に行くことへの抵抗が少なく、大幅な進路変更にも柔軟に承諾してくれたのは心強かったです。

その後、改めて両親と相談し、オーストラリアを留学先に選ぶことにしました。

理由は、英語圏でありながら比較的治安が良く、自然環境や気候に恵まれている点、さらに大学教育の質の高さにも魅力を感じたからです。

また、オーストラリアの大学は環境科学の分野に強みがあると知り、昔から興味のあった自然環境について学びたい気持ちも後押しになりました。

(偶然にも医師であった祖父も地球環境には大変興味があり、山ほど本を読んでいたようです笑)

このような紆余曲折を経て、大学進学先としてオーストラリアという日本から8,000kmほど離れた国へ行くことが決定してしまいました。

海外大学入学までの準備

困ったことに、オーストラリアに留学することは半分決まったが、どうやって進学したらいいのかが全然わからない。

そんな中、WEBでオーストラリアへ進学について調べた際に毎回上位に表示されていた「オーストラリア留学センター」というエージェントに問い合わせたところ、年末にも関わらずすぐに返信をもらえ、年明けには偶然私が通っていた高校の近く、つまりすぐに会える距離に一時的に住まわれていた実際にカウンセラーと面談することができました。※本記事はエージェントのPRではありません

そこで、メルボルン大学、ディーキン大学、タスマニア大学など、環境分野で評価の高い大学について紹介を受けました。

また、日本の公立高校卒業後でもオーストラリアの大学は7月入学が可能なこと、入学のためにはIELTSスコアが必要なことを知り、すぐに英語試験の対策を始めました。

周囲が大学受験に向けて最終調整をしている中、私は周りには内緒でIELTS対策に集中し、短期間で進学に必要なスコア取得を目指しました。

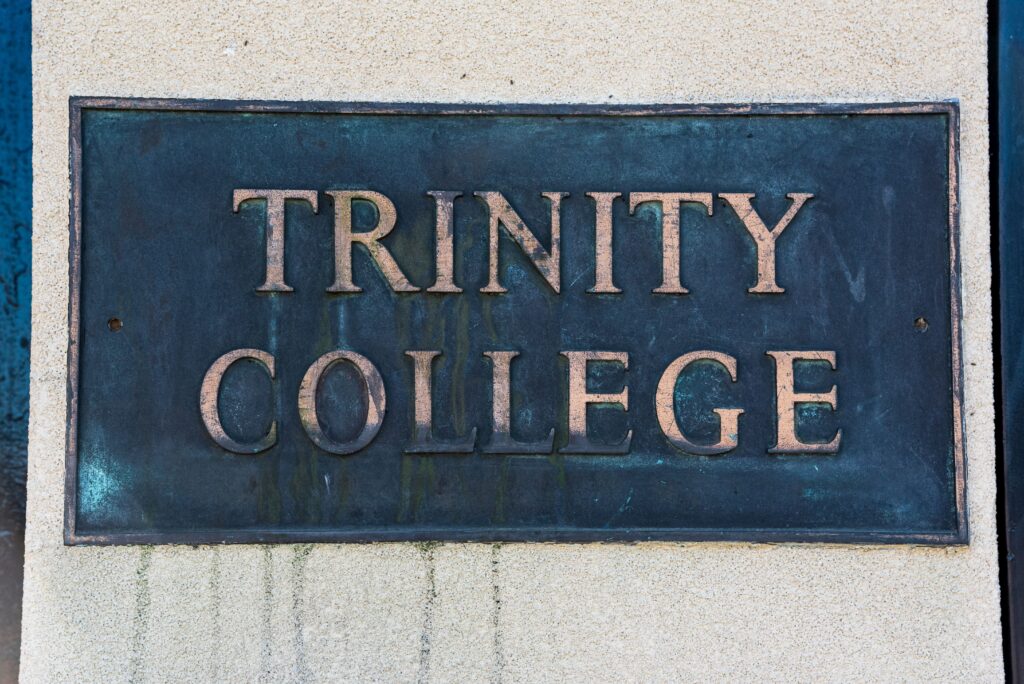

結果的に、メルボルン大学入学のためのファウンデーションコースがあるトリニティーカレッジへの進学条件をクリアできるスコア(当時はAll Over 5.5以上)を取ることができ、トリニティ・カレッジに入学し、メルボルン大学の理系の学部であるBachelor of Scienceを目指すことを決めました。

当初は全く想定していなかった進路でしたが、センター試験直前に感じた違和感を無視せず、新たな選択肢を探った結果、今に繋がる大きな転機を迎えることができたと思っています。

私が実践したIELTS対策の記事の書いておりますので、良かったら参考にしてみてください!

また、ここでは書ききれなかったことを含めて、詳しくは以下の記事に「なぜメルボルンに行くことにしたのか」についての経緯を書いていますので、そちらもぜひ読んでみてください!

次の章からは、オーストラリアは「大自然しかなく、カンガルーだらけ」ぐらいしか事前に下調べを行なっておらず、空港からメルボルン市内に向かっているUBERの車窓から、あまりの高層ビルと人の多さに驚いた私が実際に体験し、考えたことを記します。

トリニティ・カレッジ入学

メルボルン大学への進学が決まったとはいえ、いきなり大学に直で入学できるというわけではなく、一部のオーストラリアの大学では、ファウンデーションコース(大学準備課程)等を経由して、初めて正式に入学できる制度が設けられています。

オーストラリアの大学への進学方法については、こちら(オーストラリア留学センター様)の記事で詳しく紹介されているので、本ページでは割愛させていただきますが、ファウンデーションコースとは何かについて簡単に説明すると、いわば日本の大学1年生に相当する1年間のプログラムであり、英語力やアカデミックなスキル、大学で求められる(英語ネイティブと戦っていくための)思考力やレポート力などが徹底的に鍛えられます。

そして私が進学したのが、メルボルン大学付属のトリニティ・カレッジ。

このカレッジは、世界中の主にノンネイティブの学生達がメルボルン大学への進学を目指して入学する学校です。

キャンパスはメルボルン大学の敷地内に位置しており、メルボルン大学に正式に進学する自分が想像しやすいのが何よりのメリットであると思います。

トリニティ・カレッジには、アジア各国(中国、韓国、マレーシア、インドネシアなど)を含めて世界中から留学生が集まっており、日本では考えられないほど国際色豊かな雰囲気が漂っていました。驚いたことに、年齢層も意外と幅広く、徴兵制度を終えたシンガポールや韓国出身の年上の学生や、まだ高校を卒業したばかりの同じくらいの歳の学生も一緒に学んでいました。

初めのうちは、英語で話すことに緊張し、授業中に発言することも、クラスメートに話しかけることも勇気が要りました。

特に、英語のアクセントは国によって大きく異なり、慣れるまでは聞き取れずに何度も聞き返してしまうことがありました。それでも、互いに違うバックグラウンドを持ちながらも、同じ目標に向かって学ぶ仲間たちとの交流は、少しずつ私の世界を広げてくれました。

私はこのトリニティ・カレッジでの1年間を通して、アカデミック英語やオーストラリア流の勉強はもちろんのこと、文化や価値観の違いを肌で感じながら暮らす力、一人の学生として自立して生きる力を、身をもって学びました。ここから始まったオーストラリアでの学生生活は、想像の100倍以上濃く、楽しい部分ももちろんありますが、何度も勉強することが嫌になるほど苦しい経験を連続でする場でもありました笑。

トリニティ・カレッジでの授業と勉強

日本の高校生活では、朝から夕方までぎっしりと授業や部活動に追われる毎日でした。しかしトリニティでは、授業のコマ数が日本に比べて少なく、1日に2~3コマだけの日もありました。そのため、空き時間をいかに有効に使うかが非常に重要でした。

午前中の授業が終わったあと、大学の空き教室で課題に取り組んだり、図書館でひたすらエッセイを書いたりするのが日常でした。

一番苦労したのは、Academic English(EAP)です。エッセイ一つ書くにも、主張を明確にし、根拠となる文献を引用し、しかも盗作にならないように細心の注意を払わなければなりませんでした。

参考文献リストの作成方法や、パラフレーズ(言い換え)の技術を徹底的に叩き込まれました。

日本の高校までの英語の授業とは、求められるレベルがまるで違うと痛感しました。

日本で苦戦した理系科目(理系選択だったのに…)にも再挑戦しました。

特に化学は、もともと得意ではなかったうえに、すべてが英語で進められるため、最初は授業についていくのが精一杯でした。それでも、先生方はとても親身で、授業後に質問に行くと、丁寧に解説してくださり、徐々に理解を深めることができました。たくさんの質問を遠慮なくし、理解を進めることができたことで、日本では相当苦手意識が強かった数学と化学では、毎回のテストや提出物でほぼ満点を取得し続けることができました。

本当に辛抱強く英語で授業内容が完全には理解ができなかった先生と同級生達のおかげです。

ファウンデーションスクール時代の留学生活の日常

メルボルンに到着してからは、初めての一人暮らしが始まりました。

これまで日本では家族に家事を任せることが多かったため、料理や掃除、洗濯など、すべてを自分で行う生活に最初は戸惑いました。

特に食生活では、日本とは異なる食材や調味料が並ぶスーパーでの買い物に苦戦し、最初のうちは思うように美味しく自炊ができませんでした。オーストラリアは外食の価格が日本の2倍程度するので、貧乏学生には自炊することが必須で避けられない道なのです。自分でする味付けも難しく、特に日本の「出汁」のような文化がないため、料理の風味を安心できる、食べなれれたものに整えるのに苦労しました。

その後、現地のアジア系スーパーを見つけ、日本のちゃんとした偽物ではない醤油や味噌などの調味料を手に入れられることを知り、日本食に近い料理を作れるようになり、徐々に食生活も落ち着いていきました。自炊がちょっとでもうまくできるようになると、生活全体にも余裕が生まれ、日々の暮らしを楽しめるようになりました。

週末には、友人たちと名物のカフェ巡りをしたり、市内問わずちょっと遠出をしてメルボルンを散策したりしてリフレッシュしていました。メルボルンは都市部でも公園や自然が多く、都会的な雰囲気と自然が共存しているのが魅力です。

少し足を延ばせばビーチにも行くことができ、自然の中で過ごす時間は勉強の良い息抜きになっていました。また、

メルボルン市内は無料で、郊外は500円程度で路面電車(トラム)に乗ることができるので、車を持っていなくても気軽に少し遠くまで遊びに行くことができました。

コロナ禍での生活の変化

留学生活も順調に進んでいた頃、コロナパンデミックの影響で状況が一変しました。

2020年に入ると、メルボルンでは厳しいロックダウンが実施され、大学の授業はすべてオンラインに切り替わりました。それに伴い、キャンパスに通うことも、友人たちと直接会うこともビクトリア州(メルボルンがある州)のロックダウンという超キビシイ法律によってできなくなり、自由な生活が完全に失われ、自宅での生活が中心となりました。余談ですが、このロックダウンとなっていた累計期間は世界最長だそうです笑。

カフェや図書館など、これまで勉強の場として使っていた場所も次々と閉鎖され、日々の生活は大きく制限されました。自宅で過ごす時間が増えたことで、孤独を感じることも多くなりましたが、限られた環境の中で、どのようにモチベーションを維持していくかを考えながら過ごしました。自由に外さえ行けない期間に始めたのがこのサイトです。

卒業がかかっているテストも全てオンラインとなり、みんなオンラインでテストを受けるのが初めてであることとオーストラリアのインターネット回線が貧弱なこともあり、変な緊張感の中でメルボルンの自宅でテストを受けました。

そして、無事ファウンデーションスクールでの全工程を無事に終えることができました。ここでトラブルがあったら卒業できないのではないかと常に思っていたので、何事もイレギュラーなことがなかったのが御の字です。

最後のテストから約1ヶ月後に最終成績が発表され、PDF上にて上位4科目(Best4)の平均スコアが93.75点であることが分かった瞬間の嬉しさは今でも忘れられません(当時はBachelor of Scienceに進学するためにはBest4が80点以上である必要がありました)。ずっと「本当に卒業できるのか」「メルボルン大学に入れるのか」めちゃくちゃ心配していたので、喜びのあまりに速攻で両親に電話をしたことも覚えています。

卒業式も本来は対面で行われる予定でしたが、コロナ禍の影響でオンライン開催となりました。画面越しでの卒業証書授与は、やや物足りなさを感じたものの、それでも1年間の努力が報われたことへの達成感は大きかったです。

トリニティ・カレッジで得たもの

トリニティ・カレッジで過ごした1年間を通して、単に大学進学に必要な知識や英語力を身につけるだけでなく、自立心や適応力、そして問題に直面したときに自分で考えて行動する力を養うことができました。

授業では、エッセイの書き方や情報のリサーチ方法、プレゼンテーションスキルなど、大学進学後にも役立つ実践的なスキルを学びました。

特にアカデミック・ライティングに関しては、初めは戸惑うこともありましたが、指導を受けながら課題に取り組むうちに、自信を持って書けるようになりました。

また、急な環境の変化にも対応できた経験は、今後の人生においても大きな財産になると感じています。トリニティで学んだこと、経験したことは、メルボルン大学での学び、さらには社会人になった今の自分を支える大きな基盤になっています。

トリニティ・カレッジを卒業した直後に書いた記事もありますので、良かったら読んでみてください!

また、ファウンデーションコースについてや実際にどのようなことを学んだのかについても書いた記事がありますので、ぜひ参考にしてみてください!

いよいよ次はメルボルン大学での学びについてです。

メルボルン大学進学

まずは簡単に、メルボルン大学についてご紹介します。

オーストラリア・ビクトリア州の州都、メルボルンにある「メルボルン大学(The University of Melbourne)」は、1853年に設立されたオーストラリアでもっとも歴史のある大学のひとつです。

メルボルン中心部からトラムで2〜3駅(徒歩10分程度)の場所に位置しており、歴史を感じさせる煉瓦造りの建物と近代的な建築が混在する、自然豊かで雰囲気のあるキャンパスが広がっています。

世界大学ランキングでも常にオーストラリア国内トップクラス、そして世界でも上位にランクインしていることから、学術的なレベルの高さはもちろん、国際的な評価の高さも私が進学を決めた理由のひとつです。また、専攻できる分野が非常に幅広く、履修できる科目の選択肢も豊富で、毎学期の登録ではいつも選ぶのに時間がかかってしまうほどでした。

実際に卒業した今、先生方や周囲の学生のレベルが非常に高く、課題をこなしながら授業では積極的に議論に参加することで、英語力・思考力・知識が総合的に鍛えられる環境が整っていたと強く感じています。先生方もとても熱心でいつも丁寧に質問に答えてくれる上、キャンパス内のさまざまな場所で集中して学べるスペースが確保されているため、しっかりと勉強したい人にとっては理想的な環境だと思います。

ただし、生徒数が非常に多い分、学校側からの個別サポートはあまり手厚くないと感じる場面もありました。

履修登録や単位の管理などは基本的に自己責任で進める必要があるため、慣れるまでは戸惑うかもしれません。

でもその分、自分次第でどこまでも成長できる自由さがあります。

地道に真面目に取り組めば、きっと一生忘れられない充実した濃い大学生活が送れるはずです。

最初の関門、履修登録

ファウンデーションコースで無事メルボルン大学入学に必要な点数を取得したら、いよいよ入学準備です。ただし、日本にようにしっかりとした入学式はなく、入学許可のメールが届き、淡々と履修登録を進めるだけでした。コロナ禍であったので、余計にあっけなく進んでいったのだと思います。

しかし、この履修登録がとにかく罠でした。

間違えると最悪取得した単位が無駄になり、一からやり直す必要がある場合もあるのです。

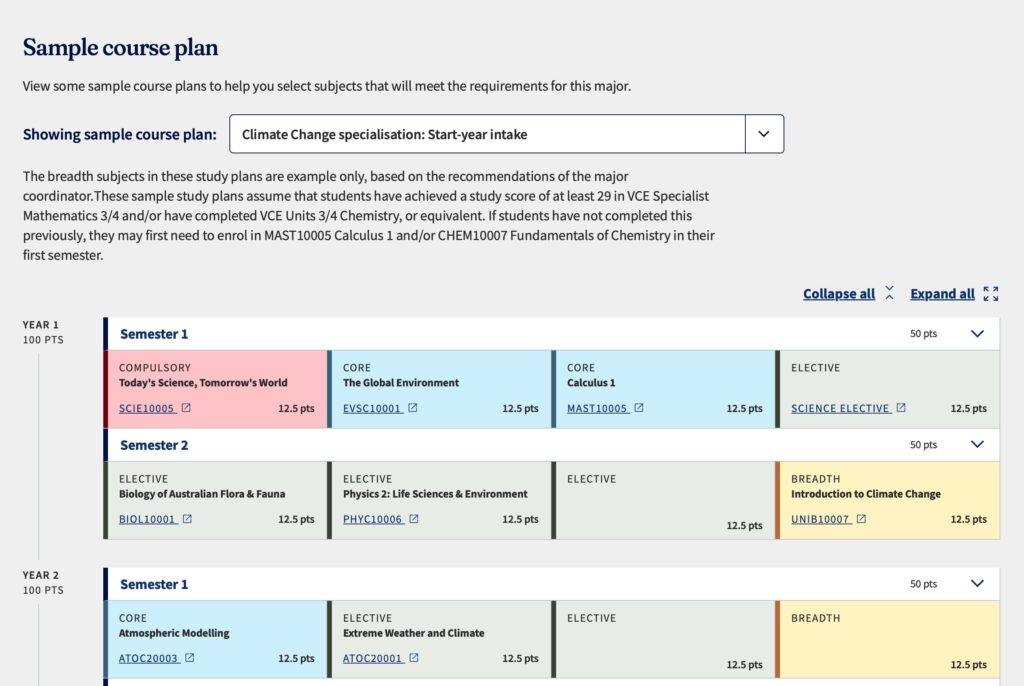

なぜなら、2年目または3年目で取る専攻科目にはPre-requestというものがあり、1年のうちからしっかりと先を見据えてPre-requestとなっている科目選択を抜け漏れなく選択しないと余分に科目を取る必要が生じ、順調に卒業することは絶望的になります。なので、メルボルン大学のHandbookを熟読し、専攻科目から逆算して計画的に科目選択を絶対に行なってください!!!

例えばですが、Environmental ScienceのページにあるようなMajor Structureが非常に科目決めの参考になると思います。これを元に必須科目の取り忘れがないようにし、空白部分等は好きな科目を選択します。

また、メルボルン大学にはBreadthどいうプログラムがあり、他学部の授業を選択することができるのも魅力的です。

特にMid-Semesterより入学した私は、選考できる分野が思いのほか限られており、当初想定していたEnvironmental Science 専攻は不可となる可能性があり、当初はEnvironmental Engineeringを目指しました。ただ、そのエンジニア科目があまり自分と合わず、途中から選考したい科目がEnvironmental ScienceのClimate Changeに変わったため、そちらに舵を切りました。運良く、Climate Changeは数学系のPre-requestが多く、Environmental Engineeringでの必須科目が似通っていたため、問題なく方向転換ができました。

メルボルン大学での講義&チュートリアル

基本的に、メルボルン大学では1年に2つのセメスター(学期)があり、それぞれのセメスターで標準的に4科目ずつ履修します。1セメスターは12週間の授業期間があり、その後は1週間のテスト準備期間(Study Week)を挟んで、約3〜4週間の試験期間に入ります。

毎回、6週目を過ぎたあたりからテストのことが気になり始めて、不安になるのですが……これは正直、最後まで慣れません(笑)。

でも安心してください。しっかりと12週間の授業の中で、分からないことを早めに潰しておき、できるだけ内容を理解しておくことでその科目でクリアできるはずです。また、基本的に授業の構成は講義(レクチャー)+少人数クラス(チュートリアル1)で一単元となってるので、講義で理解が追いつかなくてもチュートリアルで周りに助けを求めることで、問題なくキャッチアップできると思います。

- 日本語でよく言われる「初回の説明の場」としてのチュートリアルとは異なり、メルボルン大学でのチュートリアルは、講義とは別に設けられた少人数制の授業のことを指しています。担当の先生や他の学生たちと一緒に、その週の内容を深く掘り下げて話し合う機会がありました。講義で学んだ内容を振り返ったり、わからなかった点を質問したり、自分の考えを共有したりと、より理解を深めるための場として活用していました。特に課題の進行やテスト対策にも大いに役立ちました。 ↩︎

以下では、実際に私がメルボルン大学で専攻した科目の一部をご紹介します。

Sustainable Development

この科目では、よく耳にする「持続可能な開発」とは何かについて探究しました。

世の中で起きている自然災害や環境破壊が誰に起因するものなのか、平等を実現し、できる限り損をする人を減らすためにはどのような開発が可能なのか、そもそも「開発」と「持続可能」という言葉は両立できるのか、といった問いについて考察しました。

日本では近年、特に「SDGs(Sustainable Development Goals)」という言葉をよく耳にするようになりましたが、これは日本語で「持続可能な開発目標」と訳され、持続可能な開発の概念を盛り込んだ国際目標の一つです。ただし、SDGsを意識するだけでは、根本的な世界の課題解決にはつながらないこともあります。

現在行われている取り組みや過去の実際の施策を批判的な視点も交えて学び、地球環境をより良くするために何が必要かを考えることができました。

Extreme Weather and Climate

気候変動って本当に起きているの? 温暖化ってそもそも何? エルニーニョっておいしいの?

そんな素朴な疑問から始まり、地球環境や天気にまつわるさまざまなことを学べた、非常に印象的で、個人的にもとても楽しかった科目です。

この科目では、温暖化や異常気象といったニュースでよく耳にする現象が、なぜ起こっているのか、そのメカニズムや背景にある地球規模の気候システムを、科学的な視点から学びました。例えば、エルニーニョやラニーニャといった現象が世界各地の天候に与える影響や、温暖化が極端な天候パターンにどのように関係しているのかについても知るきっかけになりました。

それまで私は、気象庁などが発表する天気予報を受け身で見るだけでしたが、この授業を通じて自分でデータを収集し、天気図を読み解き、直近の天気を予測するというプロセスの面白さや奥深さに気づくことができました。

また、オーストラリアならではの自然現象として、森林火災と気象条件の関係についても深く学びました。乾燥した気候や強風がもたらす火災リスク、そして気候変動がそのリスクをどのように高めているのかについても知ることができ、地球温暖化が私たちの日常にどれほど直結しているかを実感することができました。

Cities: From Local to Global

Breadth科目としてこの授業を選択しましたが、街づくりや都市政策について学ぶ非常に良い機会となりました。

普段はScience学部の授業を中心に受けていたため、今回は異なる視点から地球環境や社会問題を見ることができ、新鮮でとても楽しかったです。

私はロンドンの都市開発について研究を行いました。

特に印象的だったのは、現地の行政担当者に直接連絡を取り、街づくりに関して気になった点を質問し、それをもとに小論文を執筆した経験です。

実際にロンドン在住の方々や行政に関わる人たちの声を聞きながら、自分自身の疑問を深め、小論文を組み立てる作業はとても刺激的でした。

また、この授業を通して、街づくりには常にトレードオフが存在することを学びました。経済成長を追求する一方で環境負荷が高まったり、住民の利便性を高める政策が一部の人々に不利益をもたらしたりと、単純な「正解」は存在しないという現実を知りました。

この経験から、世界中の各都市が抱える課題や、それぞれの文脈において効果的と思われる対策について考えるようになりました。どの都市にも良い部分と課題の両方があり、それを理解したうえで、今自分が暮らしている街を他の都市と比較しながら見つめ直すことがとても面白く感じられました。この科目を通して、単に知識を得るだけでなく、自分の視野を広げ、身近な街を見る目にも新たな気づきを与えてくれた貴重な機会となりました。

さいごに

この記事では、日本の高校を卒業してからメルボルン大学を卒業するまでの間に、私が感じたこと・経験したことをまとめています。

これからオーストラリアの大学進学を考えている方や、興味はあるけど実際どうなんだろうと迷っている方の参考になれば嬉しいです。

もちろん、不安なことはたくさんあると思います。

でも、やってみないと始まらない。

「挑戦してみたい」という気持ちさえあれば、きっとなんとかなります。

海外の大学に進学して、私が何より強く感じたのは、「大学=日本」という固定観念に縛られる必要なんてなかった、ということでした。

高校時代、「海外の大学に行く」なんて全然想像すらしていなかったし、周囲にもそんな進路を選ぶ人はいませんでした。でも、実際に飛び込んでみると、想像していたよりもずっと広くて面白くて、色んな学び方や生き方があるんだと気づかされました。

私自身、高校で勉強に挫折し、授業についていけずに悩んでいたこともありました。

しかし、オーストラリアの大学で、少しずつステップを踏みながら知識と経験を積み上げていくうちに、「できるかもしれない」と心の底から思えるようになりました。

もし、いま「海外の大学ってどうなんだろう」と思っている人がいるなら、まずは「自分には無理」と決めつけずに、海外大学への進学もひとつの選択肢として心の中でも持っておいてほしいです。

特に、地球環境やサステナビリティに関心がある人にとって、オーストラリアはとても面白くて深い学びができる場所だと思います。

もちろん不安はたくさんあるし、英語にも文化にも最初は戸惑うことばかり。

でも、その分、得られる経験や視点は何にも代えがたいものになるはずです。

一歩外に目を向けるだけで、人生の選択肢って思ったよりたくさんある。

そんなことを、私はこの数年間で実感しました。

頑張ってください!

あなたの挑戦も、心から応援しています。

お世話になったオーストラリア留学センター様にオーストラリアを発つ前にインタビューをしていただきました。

無事、卒業が決まったばかりの当時の記事(【体験談】大学は日本国内に限定する必要はない!オーストラリアで学ぶ環境科学と気候変動~メルボルン大学~)もぜひご覧ください。

また、質問等あれば、本記事のコメントまたは、インスタのDM等にお送りください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。