英語で化学を学ぶようになって最初に困ったのが、「物質名の英名がわからない」という壁でした。

オーストラリアに留学してすぐ、化学の授業でいきなりつまずいたのが「英語での化合物の命名」(Nomenclature)の単元。

日本語で調べようにもこんな基本的なことの情報は少なく、英語の説明も専門的すぎてピンとこない。

はじめの頃は授業についていくのが本当に大変でした…。

でも、苦戦しながらも少しずつルールが見えてきたので、「英語で化学を学び始めた方」に向けて、基本的な命名ルールを初心者目線でまとめてみました。

化合物の命名法のキホン

Kazuki

Kazukiオーストラリアのファウンデーションスクールで大学進学の準備をしていたとき、英語で化学を学ぶ中で感じたことを、自分なりにメモとしてまとめてみました。

英語での化学に不安を感じている方に、少しでもヒントになればうれしいです!

Binary Molecular Compounds(2種類の非金属の化合物)

いきなり難しそうな単語ですが、Binary Molecular Compoundsとは、2つの非金属元素でできた化合物のこと。

代表的な例として、二酸化炭素が挙げられます。

例)CO₂ → carbon dioxide

命名のポイント

• 元素名にギリシャ語の接頭辞(mono, di, tri, tetra, penta…)をつける

• mono- は最初の語では省略されることが多い(例:CO → carbon monoxide)

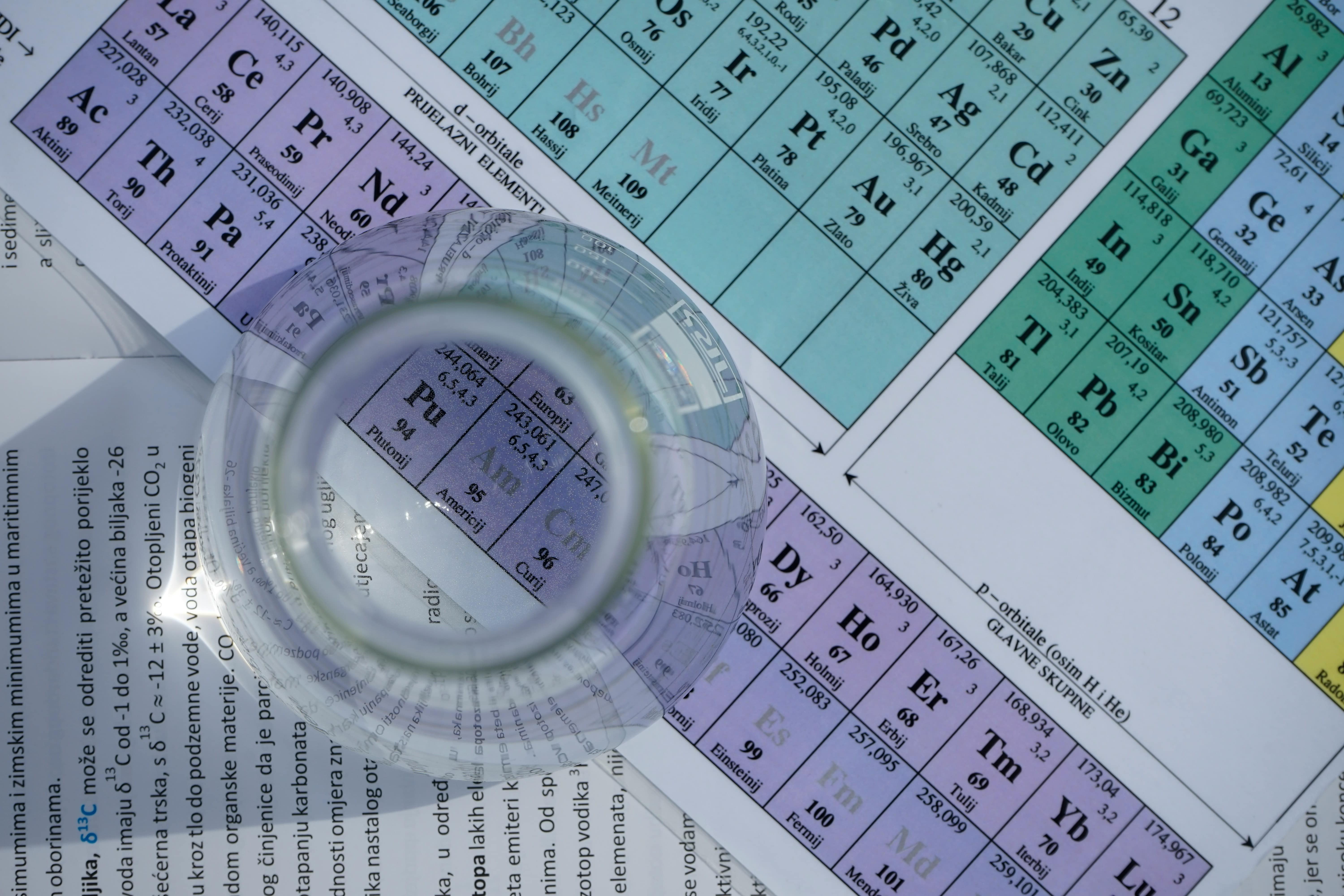

• 最初にくる元素は「周期表のより左側または下側(より金属的な性質を持つ元素)」に位置するもの

• 後ろにくる元素は「周期表の右上側(非金属的な性質を強く持つ元素)」に位置するもの

• 後ろの元素の語尾は -ide に変更

Binary Acids(二元酸)

Binary Acidsとは、水素原子+もう一つの元素で構成される酸のこと。

水に溶けているときだけ命名法が変わります。

命名のポイント

• 水溶液(aq)のとき → hydro〜ic acid

• 水に溶けていないとき → 通常の命名(hydrogen ~ide)

ちなみに(aq)とは、aqueous(水溶液)という意味で、「水に溶けている状態」を示します。

Oxyacids(含酸素酸)

Oxyacid(オキシ酸)は、水素原子・酸素原子・非金属元素の3つを含む化合物のことです。

たとえば、H₂SO₄(硫酸)や HNO₃(硝酸)がその代表です。

このオキシ酸の名前は、酸素の数によって変わるというルールがあります。

ちょっとややこしく感じるかもしれませんが、一度パターンを知ってしまえば意外とシンプルです。

命名のルール

基本となるのは、「〜ous acid(〜ous酸)」と「〜ic acid(〜ic酸)」という2つの表現です。

この2つの違いは、含まれている酸素の数が相対的に少ないか多いかという点です。

• 含まれる酸素原子の数が相対的に少ない場合 →「〜ous acid」

• 含まれる酸素原子の数が相対的に多い場合 →「〜ic acid」

多くの場合、「ous」より「ic」のほうが酸素原子が1つ多くなっています。

「ous < ic」 というイメージで覚えると、混乱しにくくなります。

さらに、酸素の数がもっと極端に少なかったり多かったりする場合には、接頭語を使って表現されます。

「〜ous acid」よりも酸素が1つ少ない場合は、「hypo〜ous acid」という形になります。

「〜ic acid」よりも酸素が1つ多い場合は、「per〜ic acid」という形になります。

Binary Ionic Compounds(イオン化合物)

Binary Ionic Compoundsとは、金属の陽イオン+非金属の陰イオンからなる化合物です。

命名のポイント

• 陽イオン(=金属)が先に、陰イオン(=非金属)が後に

• 陰イオンの語尾は -ide に変更

• 遷移金属の場合、ローマ数字で酸化数(Oxidation Number=原子が持つ電荷)を表記(例:iron(III))

Polyatomic Ions(多原子イオン)

Polyatomic Ionsとは、複数の原子が結合して1つの荷電イオンとなったものを指します。

その多くは含酸素酸(Oxyacid)由来ですが、酸素を含まない多原子イオン(例:CN⁻ cyanideなど)や、正電荷を持つ多原子イオン(例:NH₄⁺ ammonium)もあります。

命名のパターン

• -ic acid → -ate ion

• -ous acid → -ite ion

• さらに酸素の数が多い:per〜ate

• さらに酸素の数が少ない:hypo〜ite

最初はつまずいて当然。でも、必ず慣れてきます!

英語で化学を学ぶのは、最初はとにかく「名前が覚えられない」「ルールが複雑すぎる」と感じるかもしれません。

でも、ルールにはちゃんとパターンがあり、少しずつ慣れてくると、「これはこういう意味かも」と自然に見えてくるようになります。

特に化合物の命名(Nomenclature)は、一度に全部覚えようとせず、「名前の形には意味がある」ということを意識するだけでも、理解の助けになります。

今回ご紹介した例として、

• 〜ide → 単体の陰イオン

• 〜ous / 〜ic → 酸素の数に対応する酸の名前

• hypo〜 / per〜 → 酸素の少なさ・多さを示す

• 金属+非金属 → 陽イオン→陰イオンの順で命名

といった一般的なルールに則って命名されています。

(もちろん例外はたくさんありますが。。。)

このようなルールを少しずつ覚えていけば、授業中に見慣れない名前が出てきても、焦らず対応できるようになります。

命名ルールを周期表と関連付けて覚えることで、『どうしてこの順序で書くのか』という疑問が解決し、よりスムーズに覚えられるようになりますよ!

私も最初は何がなんだかわからず、紙に書きまくって覚えようとしたり、全て日本語に紐づけて覚えようとしたりしていました。

でも、英語表記を何度も見て、何度も書いて、繰り返すうちに「あ、前にも見たことある」という瞬間が増えていきました。

英語で化学を学ぶことは、最初こそ大変かもしれませんが、頑張ればなんとか分かるようになるはずです。

この記事が、誰かの最初のつまずきを少しでも解決する助けになれば嬉しいです。

それでは!

※本記事の内容は、筆者の個人的な学習経験に基づいたものであり、専門家による監修を受けたものではありません。情報の正確性・完全性を保証するものではありませんので、参考としてご利用ください。